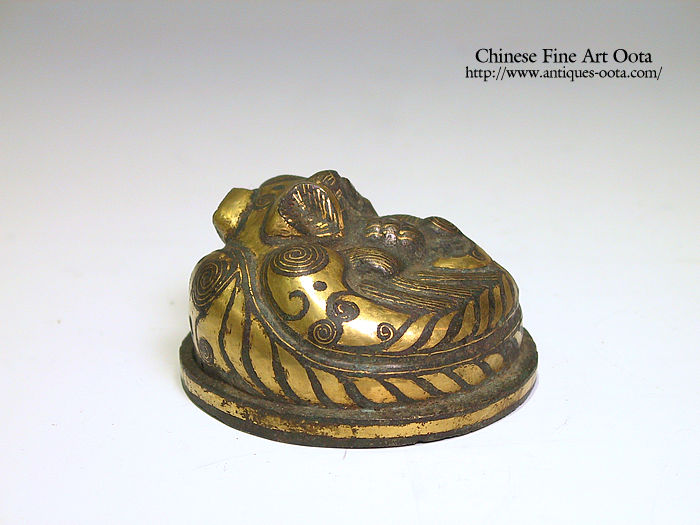

古代の人達は敷物を用いて地面に坐る習慣があった。「鎮」とは「押さえる」ことであって、他物を押さえるものを鎮と呼ぶ。

鎮はもともと席の隅を押さえるものであった為、4個が一組となる。席鎮は漢代に流行し、形は基本的には半球体に近く、多くが動物の形。虎・豹・鹿・熊・亀などである。動物はとぐろを巻く形に作られるのが普通で、鎮の重量を増加させる為、内部に鉛を詰めたりする。「嵌金」で見事に虎全体で装飾した技法は、漢代青銅技術の煌きといえる。

明代には漢代の品を得ることが難しい為倣製され、書斎の机上に置き、はるかな上代の風情を偲び清賞した。後世の人達は、銅鎮が席鎮であったという元来の用途を知らず、紙・書物を押さえる鎮紙書鎮になったわけである。目のみ銀象嵌。 |