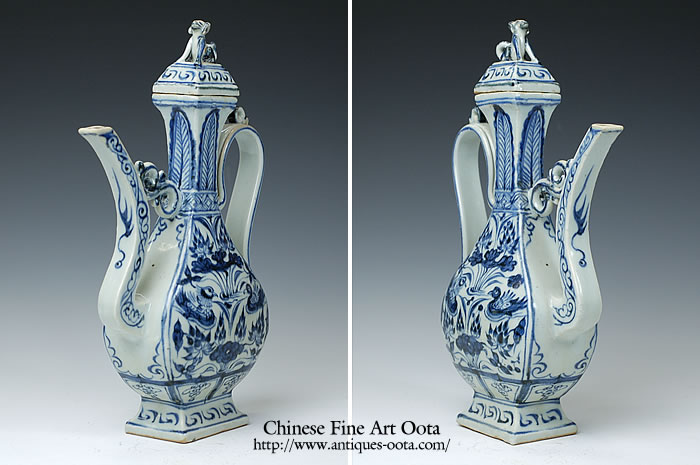

景徳鎮窯。

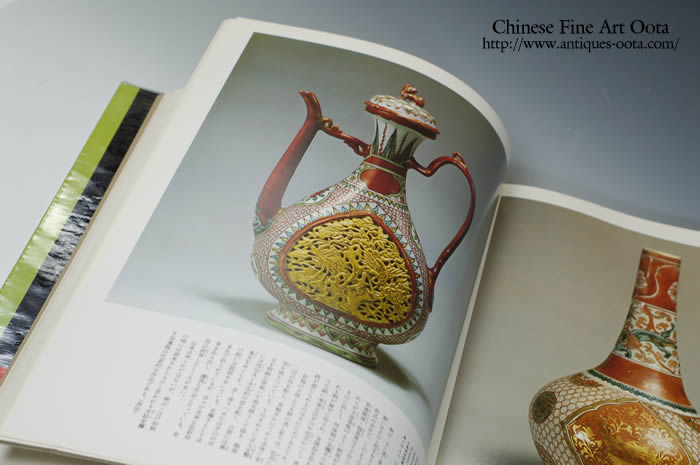

扁平の胴面には蓮池水禽文を描き、獅子鈕の共蓋が付く。イスラム圏によく見られる金属器が原型の水注。明時代後期、金襴手仙盞瓶の祖形といえる(獅子蓋が残る仙盞瓶は重要文化財五島美術館蔵と重要美術品のサンリツ美術館蔵金襴手仙盞瓶)。濃いダミの塗り込め淡い藍のぼかし、各部分を飾る幾つもの装飾文も適切に配置され、品格ある作品としている。およそ伝世品では残ること稀な繊細な共蓋をも僅かの損傷無いのは発掘の賜。AD14世紀元時代末の作品。

文人が煎茶道具の水差しとして愛玩したり、抹茶の茶人は花生に転用と人気が高い形状であり、元末〜明初以来景徳鎮窯・龍泉窯などで作られた。仙盞瓶という名称の由来は明らかでないが、盛盞瓶と書いて酒を盞に盛る意ともいわれている。 |